Musica e... Paura

Giovedì 9 maggio, ore 17:30 | Il primo incontro della rassegna 2024 “Musica e...", vedrà la scrittrice Simona Vinci impegnata in un duo tra la narrazione della paura e la musica con il pianista Stefano Malferrari. Tutte le informazioni sul programma e dove acquistare i biglietti.

I concerti e le attività dell'Accademia Filarmonica | Stagione 2024

Scopri tutta la stagione di attività e concerti per il 2024: musica da camera in Sala Mozart, i Solisti dell'Orchestra Mozart, l’Orchestra Mozart a Bologna, per un doppio appuntamento, diretta da Daniele Gatti.

Rassegna "Il Quartetto in Sala Mozart"

Tre concerti serali dal 7 marzo al 14 maggio 2024. Il calendario, i dettagli dei concerti, le tariffe degli abbonamenti e dei biglietti. Abbonamenti in vendita fino al 6 marzo 2024.

Le sinfonie di Beethoven a Bologna

In occasione del ventesimo anniversario dalla sua nascita, una doppia occasione per ascoltare l'Orchestra Mozart, diretta da Daniele Gatti, che porta in tournée quattro delle sinfonie di Beethoven a conclusione del ciclo iniziato nel 2022.

Scopri gli appuntamenti di Bologna a giugno e settembre e scegli il tuo posto al Teatro Auditorium Manzoni.

Fondata nel 1666, l’Accademia Filarmonica di Bologna è una delle più antiche istituzioni musicali europee. Con i suoi tradizionali concerti di musica classica a Bologna, in Sala Mozart, i corsi di alto perfezionamento musicale, i progetti di ricerca e di divulgazione, la valorizzazione dell'archivio storico e della biblioteca, l’attenzione alla musica contemporanea, e con l'Orchestra Mozart, eccellenza internazionale diretta per dieci anni dal M° Claudio Abbado e oggi sotto la guida del M° Daniele Gatti, l'Accademia continua oggi, dopo 355 anni, a portare avanti l’impegno per rendere la musica viva e patrimonio di tutti.

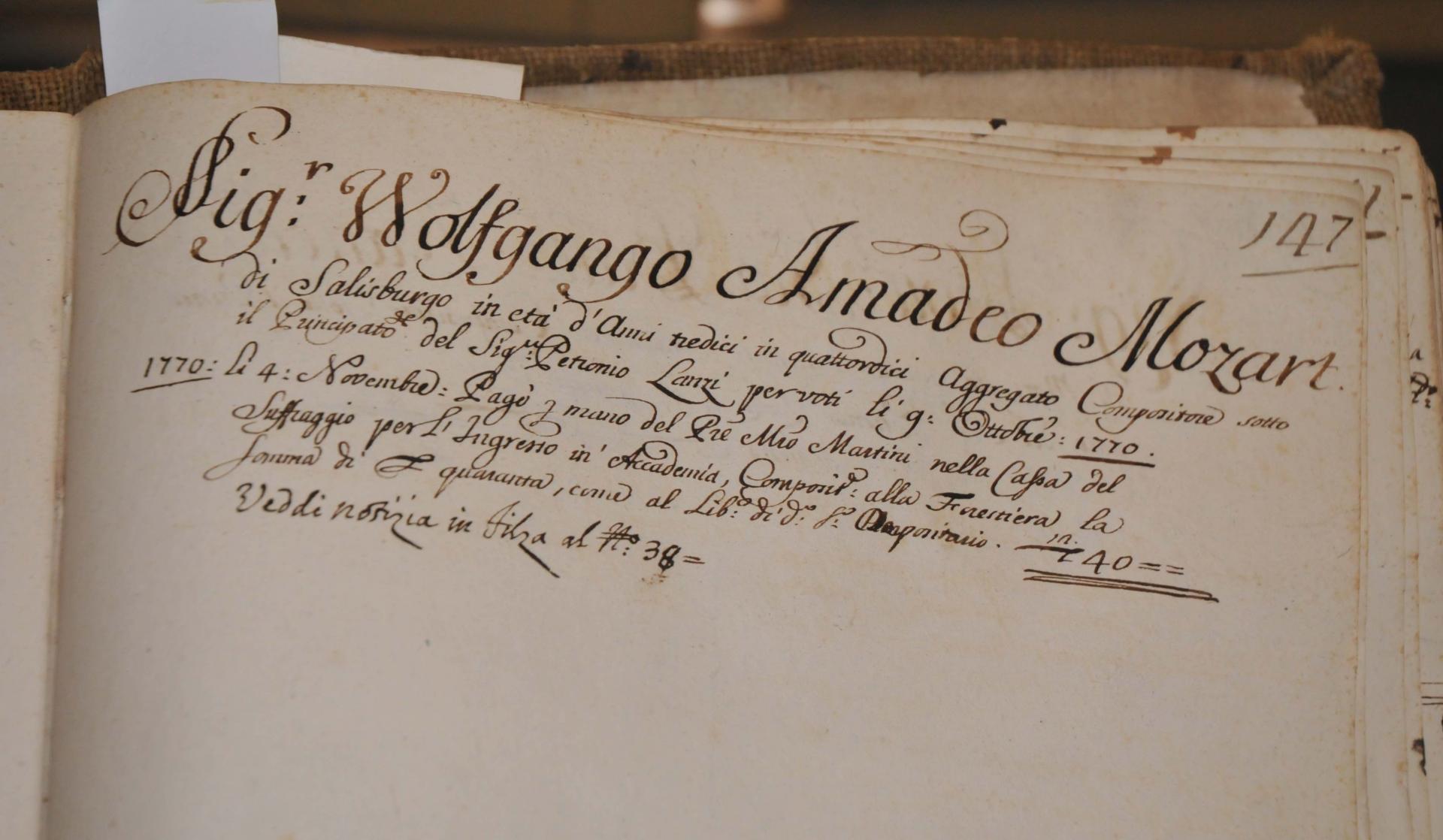

MOZART, ACCADEMICO FILARMONICO

Tavola rotonda "Quaerite Primum"

Attività

Visite guidate

Un viaggio nel tempo attraverso le sale del cinquecentesco Palazzo Carrati, dove la musica risuona dal 1666.

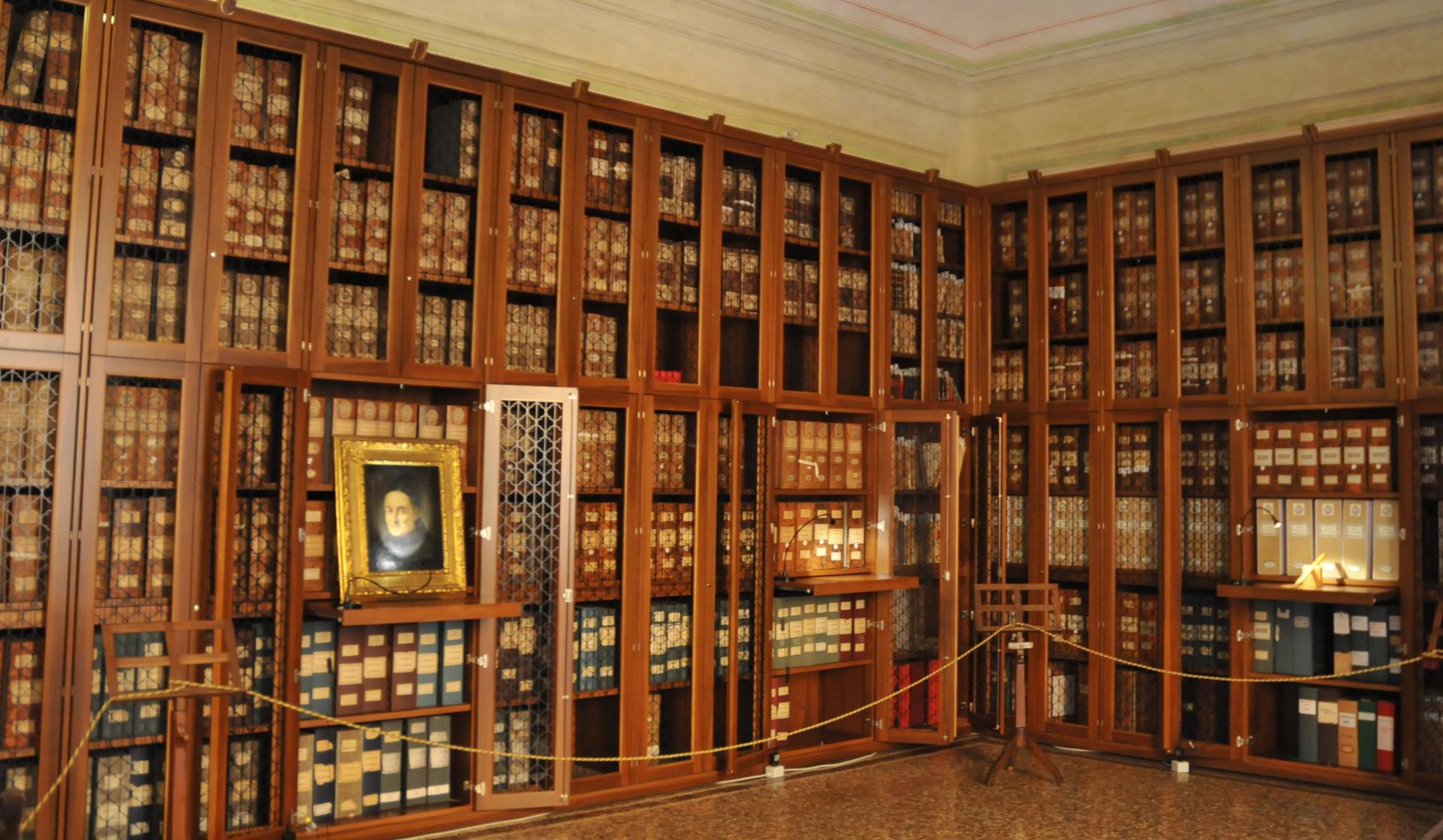

Archivio biblioteca

Situato al primo piano di Palazzo Carrati, l'Archivio Biblioteca custodisce il patrimonio documentario e bibliografico che si è formato ed arricchito nel corso degli oltre 350 anni di storia dell'istituzione.

Alta formazione

Da sempre finalizzata all'alto perfezionamento dei suoi allievi, l'Accademia promuove ogni anno corsi di approfondimento teorici e pratici.

Corsi per il pubblico

Il Viaggio nella storia della Musica si rivolge a tutti gli amanti della musica classica che desiderano un approccio più consapevole a questa arte.

Sostienici

L’Accademia Filarmonica rappresenta un tesoro unico nella storia della musica classica a Bologna e non solo. Tra le più antiche istituzioni musicali in Europa, l’Accademia continua da oltre 350 anni a creare occasioni di pura bellezza. Con il tuo contributo ci permetterai di continuare a tutelare, valorizzare e tramandare alle generazioni future questo prezioso patrimonio.

Le sale di palazzo carrati

Sala Mozart

Sala dotata di un'acustica eccezionale che la rende ideale come studio di registrazione.

Salone Martini

Salone affrescato caratterizzato da un'atmosfera raccolta e da una grande biblioteca lignea.